2025.03.25

一般社団法人クチコミマーケティング協会

インフルエンサーマーケティングは生活者から見ると「広告」であるとの意識

インフルエンサーの「人としての信頼性」が商品・サービス紹介の信頼性につながる

―「インフルエンサーマーケティングの信頼性」についての意識調査―

日本のクチコミマーケティングの発展を目指す一般社団法人クチコミマーケティング協会(所在地:東京都世田谷区 理事長:藤崎実 略称:WOMJ)は、この度「インフルエンサーマーケティングの信頼性」についての意識調査を20代・30代男女に対して行い、その結果をまとめましたのでお知らせします。

〈主な調査結果〉

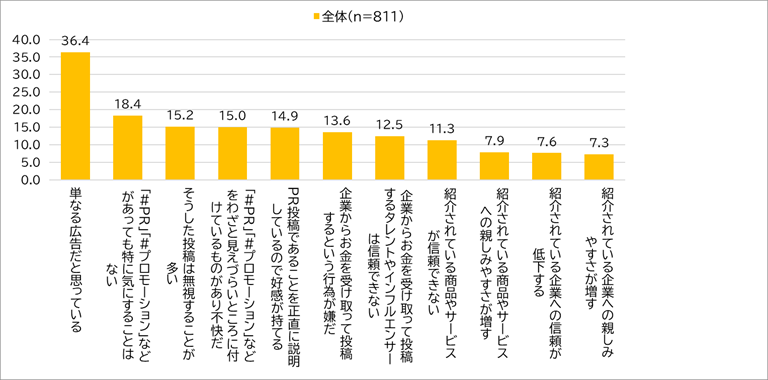

- 関係タグ(#PRなど)の付いた投稿(インフルエンサーマーケティング)については「単なる広告だと思っている」(36.4%)という回答が多く、生活者からはインフルエンサーマーケティングは「広告」であるとの認識を持たれている【図表①】

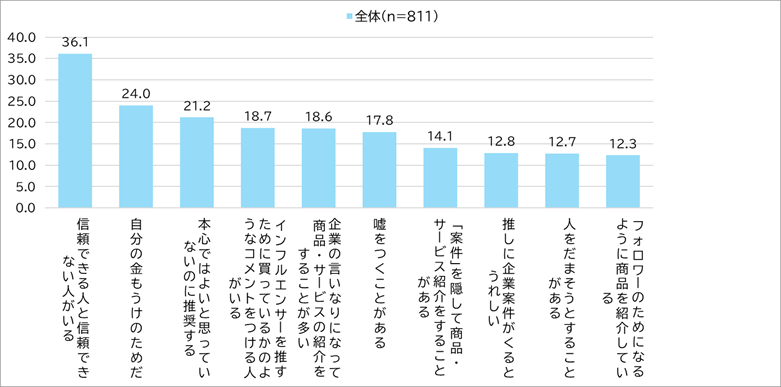

- インフルエンサーマーケティングに対する意識として「信頼できる人とできない人がいる」(36.1%)、「自分の金儲けのためだ」(24.0%)、「本心ではよいと思っていないのに推奨する」(21.2%)など不信感が先行する傾向がある【図表②】

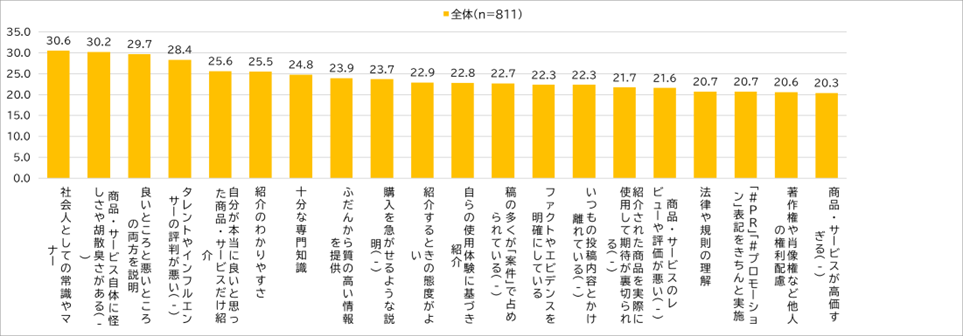

- 信頼に影響する要素は「社会人としての常識やマナー」(30.6%)、「商品・サービス自体の怪しさ・うさん臭さ」(30.2%)、「良いところと悪いところの両方を説明」(29.7%)、「タレントやインフルエンサーの評判(が悪い)」(28.4%)などが上位であり、インフルエンサーの人間性や評判が特に重要視され、その他紹介の仕方や態度、紹介する商品にまで及んでいる【図表③】

まず前提として、企業依頼によるインフルエンサーからの推奨活動(インフルエンサーマーケティング)は、生活者から見ると「広告」の一種であると捉えられており、嘘や誇大な広告が嫌われるのと同じように、誠実性の欠ける商品・サービス紹介の仕方は嫌われるようです。また、「掲載されるメディアの信頼性」が問われる広告と同じように、インフルエンサーマーケティングの発信者としてのインフルエンサーに対しても「人としての信頼性」が問われているようです。そして、信頼を得るためには「社会人としての常識・マナー」のような当たり前のことが重要であり、怪しい商品・サービスを紹介しないなどの態度も重要になっているようです。インフルエンサーを起用した投稿にはこうしたことが生活者から期待されているということを認識して、インフルエンサーマーケティングを推進すべきであると考えます。

なお、これらの研究について2025年3月28日(金)にWOMJ会員社向け発表会を実施します。詳しくは事務局までお問い合わせください。WOMJでは、引き続きクチコミマーケティングに関する研究を行っていきます。

連絡先 一般社団法人クチコミマーケティング協会(jimukyoku@womj.jp)

担当 運営委員 メソッド部会長 宇賀神貴宏

主な結果

- 「関係タグ(#PR、#プロモーションなど)」の付いた投稿についての意識【図1】 単位%

- 「インフルエンサーマーケティング」に関する意識【図2】 ※4段階評価のTop1 単位%

- 「インフルエンサーマーケティング」の信頼性に影響する要素【図3】※4段階評価のTop1 単位%

調査概要

- 「インフルエンサーマーケティングの信頼性」についての意識調査

〇調査日時:2024年12月

〇調査対象者:20~39歳男女

〇調査エリア:全国

〇方法:ネット調査

〇有効回答サンプル:1,033s(20代男性243s,20代女性280s、30代男性251s、30代女性259s)

詳細な調査結果ははこちらをご参照ください。

![]() 2024メソッド部会アンケート結果

2024メソッド部会アンケート結果